Analisi di sfondo

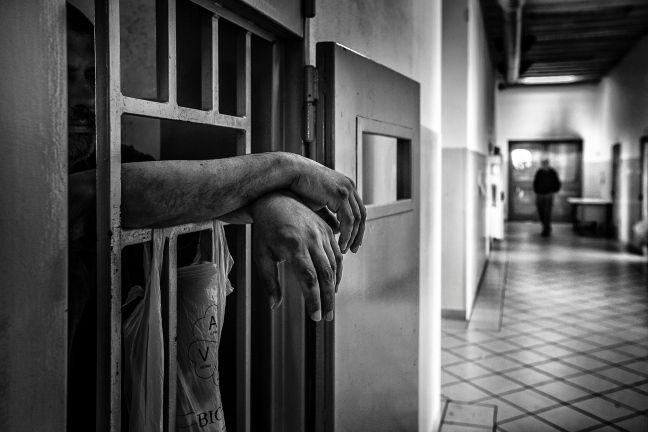

Una delle grandissime, se non primissima problematica delle carceri italiane, è senza dubbio quella del sovraffollamento. Il sovraffollamento continua ad essere una delle principali problematiche del sistema penitenziario italiano. Questo problema è stato denunciato in numerose situazioni, ma emblematica per il nostro paese è stata la Sentenza Torreggiani del 2013. La Corte Europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), di fatto L'Italia fu condannata per trattamenti inumani e degradanti a danno di sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza. Nel 2012, prima della sentenza, nelle carceri italiane erano reclusi tra i 62.000 e 65.000 detenuti; alla fine del 2012 il tasso di sovraffollamento era del 139,67%. Dopo la condanna, il governo riuscì a far scendere la popolazione detenuta a 62.536, con un indice di affollamento del 131%. La pronuncia della Corte europea nel caso Torreggiani fu definita come "sentenza pilota", ovvero quella che ha affrontato per prima il problema del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano, portando all'attenzione degli organi sovrannazionali ulteriori casi di sovraffollamento che creano disfunzioni notevoli nel nostro sistema penitenziario.

La carcerazione nasce con il presupposto che nonostante questa, il detenuto non perda il beneficio di alcun diritto, tantomeno quelli sanciti dalla Convenzione, ma al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'art. 3 della CEDU pone a carico delle autorità un obbligo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.

Stando all'ultima rilevazione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – datata 11 gennaio 2024, attualmente i detenuti sono 60.304. il dato purtroppo è in crescita dal 2020 a oggi. Lo studio analizza il sovraffollamento carcerario nei centonovanta istituti penitenziari e certifica che l'incremento, fra il dicembre del 2020 e l'ultima rilevazione, è di 8.031 persone. A fine 2020 i detenuti erano 52.273, a fine 2021 erano 54.157, a fine 2022 erano 56.167, a fine 2023 erano 60.152. Attualmente, l'indice di sovraffollamento carcerario è del 127,48%, contro il 113,18% del 2020. Tra i Provveditorati che registrano il maggior divario tra la capienza e i posti disponibili si evidenziato quelli della Sicilia, del Lazio, Abruzzo e Molise e della Lombardia. Su 190 istituti ben 146 sono interessati dal sovraffollamento della popolazione carceraria; tra gli istituti maggiormente interessati.

STUDIO GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1705924624_studio-garante-sovraffollamento.pdf

Di notevole interesse il caso dell'istituto maschile di "San Vittore" a Milano che evidenzia il più alto indice di sovraffollamento, è anche quello in cui si registra la presenza di persone detenute allocate in camere al di sotto dei tre metri quadri consentiti per ciascun individuo secondo il la Corte europea dei diritti dell'uomo. La tendenza al rialzo delle presenze carcerarie è evidente, con una crescita media di 331 detenuti al mese nell'ultimo anno. Questo trend preoccupante potrebbe portare a superare le 65.000 presenze entro la fine del 2024, se persistesse, tutto ciò starebbe contribuendo e contribuirebbe sempre di più al sovraffollamento penitenziario e ad un peggioramento delle condizioni di vita delle persone detenute, ma anche del personale, su cui viene scaricata la fatica quotidiana di gestire situazioni complesse.

Continuando ad

interrogarci sulle criticità carcerarie, nelle nostre ricerche ci siamo

soffermati su l'insieme dei numerosissimi casi di abusi, violenze e utilizzo

improprio del potere all'interno dei penitenziari. In Italia nel corso degli

anni, di pari passo con l'aumento sproporzionato della popolazione carceraria,

sono aumentati anche i casi sopra citati: possiamo affermare essere due

problematiche complementari, perché le gravi condizioni che costringono i

detenuti alla convivenza esasperata e disumana, portano a un conseguenziale

aumento di condizioni di stress e pressione che inducono all'esternazione di

questo disagio sottoforma di violenza, che intercorre non solo tra gli stessi

detenuti, ma che viene effettuata anche e purtroppo dal personale di polizia

penitenziaria. La violenza ad essere però più ricorrente, come testimonia la

stessa cronaca corrente, è quella attuata da guardie e personale penitenziario

all'interno delle mura carcerarie.

Il caso di Stefano Cucchi è emblematico della problematica legata al trattamento dei detenuti e alla gestione della salute nelle carceri italiane. Cucchi, un geometra trentunenne di Roma, viene arrestato nel 2009 per possesso di droga e viene detenuto nel carcere di Regina Coeli. Le sue condizioni di salute si deteriorano rapidamente, e nonostante le richieste di assistenza medica, muore dopo essere stato trasferito in ospedale. Le immagini del suo corpo emaciate e i segni di violenza suscitano indignazione. Nel 2017, la procura di Roma concluse le indagini chiedendo il rinvio a giudizio di tre carabinieri per omicidio preterintenzionale e di altri due per calunnia e falso, accusati di aver contribuito alla morte di Cucchi tramite abusi e negligenza. Il caso ha sollevato dibattiti sull'operato delle forze dell'ordine e sulle condizioni delle carceri italiane, evidenziando la necessità di riforme nel sistema penitenziario e nell'assistenza sanitaria ai detenuti. Quella di Stefano è stata una vicenda che si è particolarmente distinta nel panorama italiano proprio perché è stata testimonianza di una cruda realtà vissuta negli istituti penitenziari da moltissimo tempo, facendo emergere altrettanti episodi simili sui quali fino a quel momento si era taciuto. Degno di nota è l'accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il sei aprile 2020. A seguito di proteste da parte dei detenuti in una struttura sovraffollata e priva di misure di sicurezza contro il Covid, il 6 aprile viene condotta una perquisizione straordinaria da parte di 300 agenti, durante la quale si verificano gravi abusi contro i detenuti, tra cui violenze fisiche, umiliazioni e trattamenti degradanti. Le immagini dell'evento mostrano una violenza estrema, con accuse gravissime come tortura, lesioni gravi e abuso di autorità rivolte contro membri della Polizia penitenziaria.

LINK INCHIESTA IENE: https://www.iene.mediaset.it/video/il-carcere-degli-orrori_1330783.shtml

A tal proposito è fondamentale fare dare conto al riferimento legislativo, ovvero l'articolo 613 bis del Codice penale, che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi -ovvero agendo con crudeltà- cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza. Proprio in ragione di quanto stabilito dalla legge, gli stessi agenti autori delle violenze agite su Stefano Cucchi, ne hanno risposto penalmente essendo stati condannandoli a 12 anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il nostro studio prosegue ponendo l'attenzione su un aspetto più umano che giuridico. La detenzione rappresenta, per qualsiasi persona ne venga coinvolta, un evento traumatico, il detenuto, al momento dell'ingresso in carcere, deve abbandonare la quotidianità, il lavoro e le relazioni sociali fino ad allora vissute. La detenzione comporta così un alienamento da tutto ciò che ha a che fare con la sfera affettiva, dalle relazioni familiari a quelle sessuali e sentimentali. Poiché l'affettività rappresenta un fattore determinante per il benessere psicologico e la riabilitazione dei detenuti, la privazione e la mancanza di contatti con la famiglia o gli amici possono avere un impatto negativo sulla salute mentale e sulla capacità di adattamento. Lo Stato ha il dovere di "assicurare la dignità della persona" anche all'interno dell'istituzione carceraria, per tale motivo, se con "affetto" intendiamo l'insieme delle componenti relazionali, familiari e sessuali, ne deriva che la tutela della dimensione affettiva è parte integrante della dignità umana. Se da un lato, però, tale dimensione è rimarcata all'interno dell'ordinamento penitenziario, ci sono degli ostacoli che impediscono, specie nel contesto italiano, una completa fruizione della sfera affettiva da parte del detenuto, tanto da farne per molti un problema di legalità costituzionale.

Ne emergerebbero, infatti, i presupposti di violazione del principio di legalità delle pene (art. 25 Cost.), della libertà di disporre il proprio corpo (art. 13 Cost.), della violazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e, per l'appunto, della dignità personale (art. 2 Cost).

Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, organizzati nel 2015 dopo la Sentenza Torreggiani, hanno esplicitamente proposto di introdurre un nuovo istituto giuridico, quello dei "colloqui intimi". Ma la questione è stata accantonata dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018. La legge numero 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario dice che il diritto delle persone detenute alla relazione affettiva si esercita attraverso la corrispondenza epistolare, le telefonate, la preferenza per la detenzione in un istituto di pena territorialmente vicino alla residenza, i colloqui e i permessi. Il principale strumento per mantenere in presenza i rapporti affettivi è quello dei colloqui: hanno però un tempo ridotto (di regola un'ora) e spesso si svolgono in sale affollate e rumorose dove non è garantita la riservatezza e dove è impedito qualsiasi gesto affettuoso. La riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 ha specificato che i locali destinati ai colloqui dovrebbero favorire «ove possibile, una dimensione riservata». C'è poi la forzata privazione sessuale che colpisce indirettamente i partner che stanno fuori e che viene praticata sistematicamente nonostante nessuna pena la preveda. L'astinenza sessuale coatta diventa allora una vera e propria pena accessoria delle carceri italiane e si trasforma in una punizione corporale di ritorno. Muta la condanna in afflizione e la pena in penitenza. Determina profondi cambiamenti nell'identità della persona, toglie risorse, sostegno, compromette il reinserimento sociale, produce desertificazione affettiva, relazionale e umana.

In fine, ma non per importanza, ci siamo soffermate sulla rieducazione e i suoi aspetti più peculiari. La rieducazione in carcere è un tema cruciale che incarna la dualità tra la punizione e la possibilità di rigenerazione individuale. Spesso, la società tende a etichettare coloro che hanno commesso reati come irrimediabilmente deviati, relegandoli a una condizione di emarginazione perpetua. Questa stigmatizzazione non solo ostacola il processo di riabilitazione, ma alimenta anche un circolo vizioso di recidiva. In molti contesti, i detenuti sono visti come individui irrecuperabili, privi di speranza e meritevoli solo di castigo e questa mentalità perpetua un ciclo di disumanizzazione che impedisce loro di riscattarsi agli occhi della società. Tuttavia, una prospettiva più umana riconosce che dietro ogni reato c'è una storia complessa e che il cambiamento è possibile, anche dietro le sbarre. La rieducazione in carcere dovrebbe essere orientata verso la trasformazione e il reinserimento sociale, questo implica offrire programmi mirati a indirizzare le cause sottostanti del comportamento criminale. Tuttavia, la stigmatizzazione continua a essere un ostacolo significativo. anche se un individuo si è redento e ha completato con successo programmi di riabilitazione, può ancora essere marchiato dal marchio indelebile del suo passato criminale. Affrontare la stigmatizzazione richiede un cambiamento culturale profondo da parte dei cittadini e della classe politica, che sovente strumentalizza i casi di recidiva e un'apparente impossibilità di recupero dell'ex detenuto a fini politici, con l'unico effetto di propagandare ignoranza e qualunquismo su un tema complesso come quello della rieducazione, depauperando il fine stesso del carcere e della pena.

Gli ex detenuti che mostrano un reale impegno nel cambiare e contribuire positivamente alla società dovrebbero essere accolti con sostegno ed entusiasmo dal resto della società civile anziché essere emarginati, investire nella riabilitazione dei detenuti non solo riduce il tasso di recidiva, ma promuove anche una società più giusta e compassionevole. Solo attraverso la riconciliazione e il sostegno reciproco possiamo rompere il ciclo della criminalità e costruire un futuro migliore per tutti.